公众对《肖申克的救赎》影片的巨大喜爱,或许是因为托马斯·纽曼辛酸的配乐,但更重要的是罗宾斯和弗里曼两个囚犯之间动人的人物刻画和深厚的友谊,这也突出了人类精神的持久韧性 。(《好莱坞记者报》评)

《肖申克的救赎》是20世纪90年代最振奋人心,也是在道德上最令人满意的电影之一。这并非只是因为它包含了宗教因素,上帝从来不会眷顾肖申克,而是因为它是一部在两个人之间不可动摇的友谊中寻找希望的故事。关键的是,作为一部根据斯蒂芬·埃德温·金的一个非恐怖短篇小说改编的年代片,该片从未衰老。它是一个关于保持一个人正直和个人自由的道德寓言,不论身处何种环境。这一点在现实生活中也是真实的,就如同在这部虚构的寓言中一样 。(《多伦多太阳报》评)

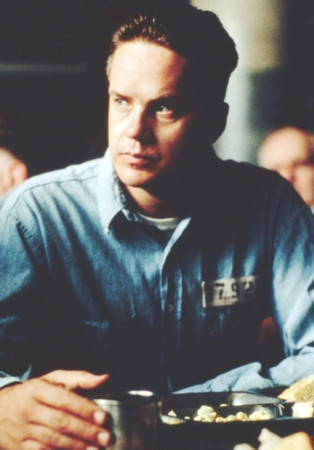

《肖申克的救赎》毫无疑问是一部好片子,没有动作,没有特技,甚至没有美女,却依然能够打动观众,并且历经多年而魅力不减。它究竟是靠什么吸引观众们的,有人说是因为它反映出了“人性之韧”。确实,用一把小榔头,近20年的时间,在人身控制极为严格的法西斯式监狱,挖出了一条逃生的小隧道。这难道不是体现了人的韧劲吗,不过这个情节明显是戏剧化的,这只是导演在情节安排上的需要,这样的结尾只是为了反映安迪的“自我救赎”最终成功了,否则整个情节和主题难以为继。所以有人认为该片反映的其实是“希望”对于人是多么宝贵。是的,片中直接讲到“希望”的地方就有很多。比如安迪在逃狱后给瑞德的信中所说的:“ Remember, Hope is a good thing,maybe the best of things and no good thing ever dies。”或许这正是作品和导演想告诉观众们的。

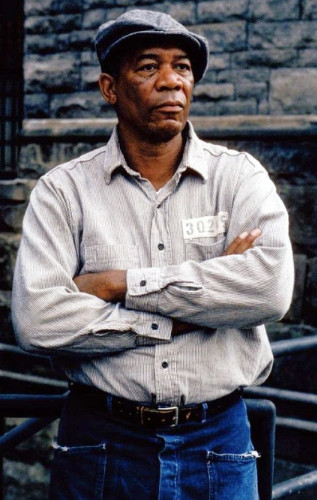

《肖申克的救赎》打动人的地方不仅于此。一个监狱,里面的囚犯和官员,似乎是社会的众生相,典狱长诺顿高高在上,平时道貌岸然,对圣经倒背如流,实际上攫取利益时不择手段,残酷、阴险而贪婪。警卫队长哈德利和其他狱警凶狠残暴,充当诺顿的打手,草菅囚犯的人命。他们是不是像极了观众们现实中的掌权阶层,观众们可以将其称之为监狱这个“小社会”的统治者。囚犯中也有不同,除了主人公安迪之外,瑞德当然是关键人物,他是整部影片的线索,其实,整部电影中对白不多,影片很多想展现的东西都是通过瑞德的独白说出来的,其中多半都是瑞德对监狱生活的反思总结和他对安迪的解读。

图书管理员布鲁克斯,这是非常让人震撼的一个角色。老布的一生,深刻反映了“体制化”之下人的一生。在监狱度过了大半辈子,终于被假释,获得了自由,可一旦离开了熟悉的环境、熟悉的人,他感觉不到自己的价值,找不到自己的位置,他有了身体的自由,但其实他的灵魂早已被监狱扼杀,属于他自我的世界已经被压缩到了最小。最终他只能选择从这个已经完全不属于自己的世界消失。为什么要安排老布这样一个人物呢,可能是导演想告诉观众们,如果没有安迪的出现,老布就是瑞德和其他绝大多数囚犯们的未来。他是不是也像观众们现实生活中许许多多人的未来呢,而安迪,观众们的主人公,他是一个真正的人。他救赎的不仅是自己,他也尽一切努力拯救囚犯们的灵魂。实际上,整部影片关于他挖隧道逃生的情节是惜墨如金,以至于安迪逃走那一幕让人感觉相当突兀,这说明神乎其神的逃狱并不是影片的主题。而且瑞德告诉了观众们,安迪在挖好地道之后并没有立刻逃走,他最终离开是因为汤米的死让他看清了诺顿们的残忍无情,看清了自己并没有能力救赎其他的囚犯。也就是说,尽管安迪已经做好了逃狱的准备,他也没有马上逃走,虽然他有拥抱自由的极切渴望——在他逃出监狱之后,站在小河里拥抱风雨的那个俯视镜头,相信观众们都会印象深刻,但他仍然选择留在监狱里帮助那些“无希望的人”。